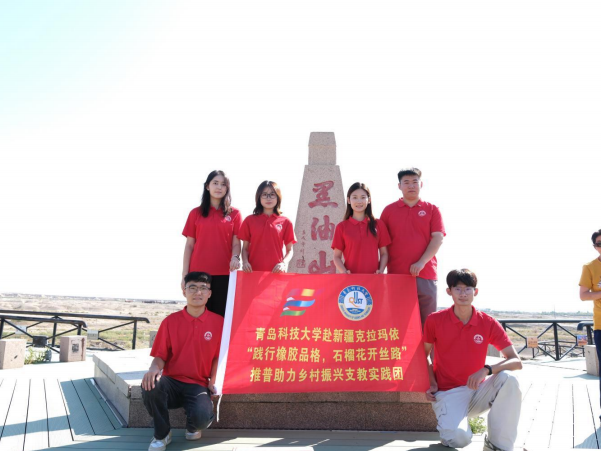

8月3日-10日,青岛科技大学“践行橡胶品格,石榴花开丝路”推普助力乡村振兴实践队,跨越 3767 公里从黄海之滨奔赴西北戈壁的新疆克拉玛依。团队以“推广国家通用语言、铸牢中华民族共同体意识”为使命,通过精准化课堂教学、长效化校地联动、地毯式社区调研、沉浸式文化服务等多元行动,为克拉玛依的推普工作注入了新活力,探索出一条“语言互通、文化共情、精神共鸣”的特色路径,累计服务时长超 1000 小时。

“童语筑桥”:语言学习与文化认同同频共振

实践队创新“情景式教学+互动式实践”模式,采用“大课堂引领+小课堂深耕”分层设计,累计开展 16 堂普通话课程,服务120余名6-12岁儿童。趣味课堂以“激发兴趣、鼓励开口”为出发点,《头脑特工队》配音课,在志愿者的引导下模仿语音语调,让孩子从羞涩试探到自信表达,逐步体会普通话在情感传递中的独特作用;绕口令课则通过“口播操”牵起兴趣,“梯度挑战”点燃热情:从“四是四,十是十”的基础练习,到“中国话绕口令串烧”的进阶考验,让课堂成为“想说、敢说、会说”的语言实践场。文化浸润课程突破“单纯语言教学”的局限,将国家通用语言推广与民族文化传承深度融合,实现“语言习得—文化认同—情感共鸣”的递进式教学,五十六个民族拼字课让孩子在拼读中了解民族故事,更直观感受“五十六个民族一家亲”的多元包容;《我爱你中国》合唱课融合旋律与语言,厚植家国情怀;“石榴籽”泥塑创作时,孩子用普通话描述构思,实现语言学习与文化认同同步提升,探索出“以文化育人、以语言通心”教学新路径。

“校地联动”:搭建“高校—乡村”推普协作桥

实践队与中国石油大学(克拉玛依校区)深度交流,围绕推普现状、举措及对大学生发展的助力等凝聚共识:推普要与地域文化、人才培养融合。通过“高校出经验、本土出力量、乡村出需求”的联动模式,让推普工作扎根本土、持续发力,完成从“短期志愿服务”到“长效生态构建”的转变,为乡村教育融合发展凝聚力量。同时,为支持当地普通话推广工作长效开展,青岛科技大学校长陈克正教授在看望实践队成员时,代表学校向社区捐赠普通话学习书籍 200 册。这批书籍涵盖儿童拼音入门、经典儿歌诵读、民族文化故事等多个品类,将为孩子们课后学习及社区常态化推普提供优质资源支持。

“社区深耕”:从需求调研到群众动员

推普生命力在于贴近群众,实践队先入户调研,重点记录儿童在课堂回答、日常交流中的 3 类高频难点(平翘舌不分、声调不准、词汇量不足),以及家长在辅导作业时的“想教不会教”困境。随后在世纪广场开展宣传,手册内容涵盖普通话对升学就业的帮助及发音技巧,队员以“用普通话讲石油故事”举例,生动易懂。从“入户听需求”到“广场普意义”,打破“推普是任务”的刻板印象,提升群众认知,让“学好、用好普通话”成为主动追求。

“文化寻根”:在城市底蕴中体会语言融合之力

团队以“文化服务者”身份融入克拉玛依的城市记忆,在体验城市历史与文化中,梳理出语言融合轨迹。在石油山,队员们整理“会战故事”,用普通话将方言讲述的“当年我们一起打井”转化为文字,汇编《石油精神语言故事集》;在克拉玛依博物馆设立“普通话讲解岗”,用标准普通话介绍“从戈壁到油城”的变迁史,其中“各民族工人用手势+简单词语协作架井架”的故事,让听众直观感受到语言互通的力量;克拉玛依河源头的九龙潭,孕育着城市与水相依的过往,而普通话成为各族群众分享“引水入城”历程的共通桥梁,成为联结不同民族情感与文化的纽带。实践队将“艰苦奋斗、无私奉献”的城市精神深度融入到推普工作中,让语言学习成为传承文化、凝聚精神的纽带。

本次实践活动通过“精准教学+长效联动+贴心服务”,将普通话教学与文化浸润、校地协作、乡村振兴有机融合,构建“课堂教学+校地联动+实地调研”三位一体实施框架,创新“文化赋能、校地协同、城乡贯通”的推普模式,搭建鲁疆语言文化双向奔赴的桥梁。未来,青岛科技大学“践行橡胶品格,石榴花开丝路”推普助力乡村振兴实践队将持续践行橡胶品格,传承科大精神,深耕国家通用语言文字推广工作,为铸牢中华民族共同体意识、实现中华民族伟大复兴的中国梦注入语言力量。

据悉,青岛科技大学“践行橡胶品格,石榴花开丝路”推普助力乡村振兴实践队已入选团中央2025年“推普助力乡村振兴”全国大学生暑期社会实践志愿服务活动。